一般内科

- ホーム

-

診療科目

一般内科

発熱・風邪症状

- このような症状はありませんか?

- 咳、痰、喉の痛み

- 鼻水、鼻詰まり

- 発熱、頭痛、偏頭痛

- めまい、動悸、息切れ

- 下痢、便秘、血便

- 倦怠感 など

風邪

上気道(鼻から喉にかけての気道)に起こる炎症の総称です。原因のほとんどはウイルス感染で、200種類以上のウイルスが存在するといわれています。一般的には1週間ほどで自然に治りますが、症状に応じて解熱鎮痛剤や咳止めなどが処方されます。 糖尿病や心臓病、喘息などをお持ちの方、免疫・抵抗力が低下している方、ご高齢の方などは軽い風邪でも重症化したり、持病が悪化するリスクがあります。「咳が長引いている」「発熱を繰り返す」場合は、注意が必要です。

インフルエンザ

季節性インフルエンザにはA型とB型があり、国内では例年12月~3月に流行します。高熱(38℃以上)や関節痛、筋肉痛、頭痛、全身倦怠感などが強く現れるのが特徴です。ご高齢の方や乳幼児は、肺炎や脳炎などを合併する場合もあります。 治療は発症から48時間以内であれば、抗インフルエンザウイルス薬(飲み薬・吸入薬・点滴)が有効です。必要に応じて解熱鎮痛剤や咳止め、去痰薬などを用います。また予防法のひとつに、ワクチン接種があります。免疫効果は、接種後2週間から約5カ月間とされています。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

主な感染経路は、「飛沫感染・エアロゾル感染」と「接触感染」と考えられています。発熱、喉の痛み、咳、頭痛などが代表的な症状です。下痢や腹痛、味覚・嗅覚異常をきたすこともあります。多くは時間の経過とともに改善しますが、一部の方は重症化して肺炎などを引き起こします。倦怠感や息苦しさといった罹患後症状(後遺症)が生じることもあります。 治療薬には抗ウイルス薬や中和抗体薬などがあり、病状に応じて処方されます。ご高齢者や基礎疾患のある方は、ワクチンの定期接種が推奨されています。

生活習慣病

- このような症状はありませんか?

- 頭痛やめまい

- 意図しない体重の増減

- 喉の渇き、多尿

- 食欲不振、吐き気

- 急な視力の低下

- 全身の倦怠感

- 胸痛や息切れ

- 手足の痺れ、冷え など

高血圧

診察室での収縮期血圧(最大血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)が90mmHg以上になると、高血圧と診断されます。高血圧が続くと脳や心臓、腎臓などの血管にダメージを与え、動脈硬化が進んでいきます。結果として脳卒中や心筋梗塞、慢性腎臓病や認知症などにつながります。 高血圧は自覚症状に乏しいため、早期発見には家庭での血圧測定が役立ちます。「血圧が高め」と気づいたら、早めに受診してください。治療が必要かどうか、正確な診断が求められます。

脂質異常症

血液中のコレステロールや中性脂肪が増えすぎる、いわゆる“血液ドロドロ”状態を示します。自覚できる症状はほとんどないため、健康診断や人間ドッグで指摘されることが一般的です。放置すると動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中、腎不全などの合併症を招くおそれがあります。 遺伝的な要因もありますが、多くは過食や運動不足などの生活習慣が原因です。気にかけておきたいのは、LDLコレステロールの数値です。 160㎎/dLを超えると、心筋梗塞などの発症リスクが高まるといわれています。まずは、生活習慣の改善が基本となります。食事や生活習慣のことなど、気軽にご相談ください。

糖尿病

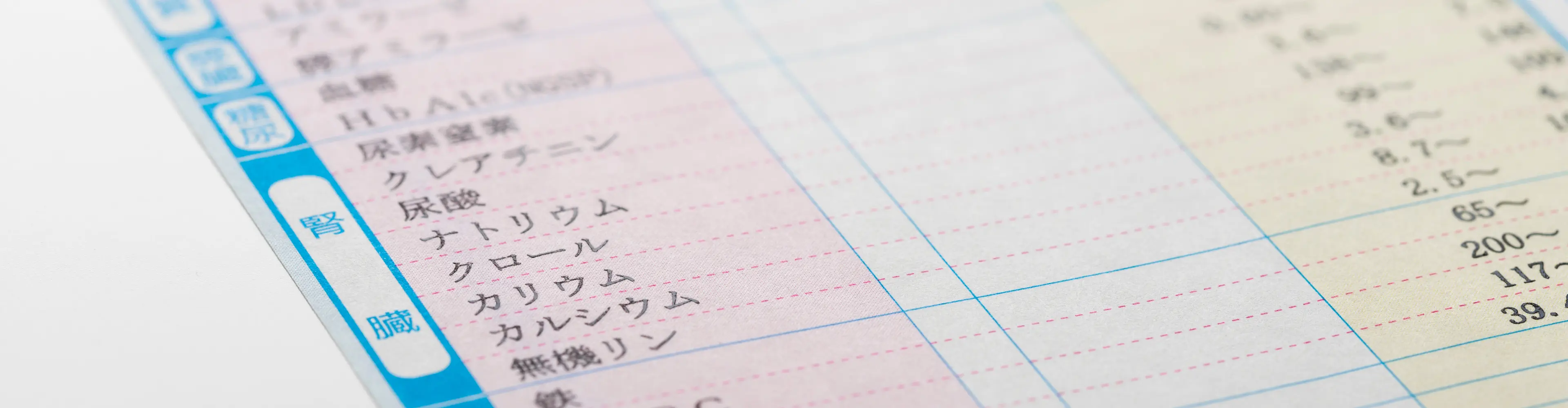

すい臓から分泌される「インスリン」というホルモンの作用不足によって、血液中のブドウ糖が増える病気です。日本人は海外の方と比べて遺伝的にインスリンが少ないといわれており、生活習慣に関わらず糖尿病を発症される方もいらっしゃいます。進行すると「喉が渇く」「疲れやすい」「食べているのに体重が減る」などの症状が現れ、神経や目、腎臓などにダメージをもたらします。血液検査と尿検査で、早期発見が可能です。 治療薬は進化しています。内服薬・注射薬ともにさまざまな種類があり、病状や生活スタイルに合わせて選択できるようになっています。

痛風

ある日突然、足の親指の付け根などが赤く腫れて、激しい痛みが生じる病気です。尿酸の血中濃度が高くなり(高尿酸血症)、結晶化した尿酸が関節に沈着することで発症します。高尿酸血症の原因として、アルコールの飲み過ぎや過食、ストレス、運動不足などが考えられています。 痛風発作にはできるだけ早く、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)などの薬物治療を始めることが重要です。通常、1~2週間ほどで改善します。その後は再発予防のために、尿酸降下薬を服用します。

メタボリックシンドローム

内臓に脂肪が蓄積しており、高血圧・高血糖・脂質代謝異常のうち2つの異常が認められる状態のこと。病気ではありませんが、適切な対策をしないと、心臓病や脳卒中などの引き金になる可能性があります。 内臓脂肪を減らすうえで欠かせないのは、運動と食生活の見直しです。続けるためにも、体重や体脂肪率の計測を習慣化しましょう。すでに生活習慣病を発症されている場合は、その病気に対する治療も並行して行われます。